上座部仏教と大乗仏教

上座部仏教

出家して修行を積むことでのみ悟りに達することができると説いている。

大乗仏教

お釈迦様の入滅から約500年たった紀元前後に、大乗仏教の経典が成立した。

日本の仏教はすべて大乗仏教である。

日本の仏教

法相宗

教義: 法相宗は、唯識(ゆいしき)思想を中心にした学派で、すべての現象は「心」が作り出したものであると説きます。

特徴: 仏教の哲学的側面が強く、理論的な修行が重視されます。日本ではあまり広がらず、学問的に重視されました。

本山: 薬師寺、興福寺

華厳宗

教義: 華厳宗は「華厳経」を中心とした教えで、宇宙全体の調和を説きます。「一即多、多即一」という相互依存の思想が特徴です。

特徴: 哲学的であり、華厳経の教義を深く学ぶことに重点を置いています。

本山: 東大寺

律宗

教義: 律宗は仏教の戒律(戒め)を重視し、戒律を守ることで仏道を実践します。

特徴: 修行者が厳格に戒律を守ることを目的としています。日本では奈良時代に重んじられ、後に他宗派に影響を与えました。

本山: 唐招提寺

天台宗

教義: 「法華経」を中心に、すべての人が仏になれる可能性を説きます。総合的な修行体系を持ち、禅、戒律、念仏などを兼ね備えています。

特徴: すべての教えを包括するという立場をとり、広範な仏教の実践を推奨します。

本山: 比叡山延暦寺

真言宗

教義: 密教に基づき、神秘的な儀式や真言(マントラ)を唱えることで仏と一体になることを目指します。

特徴: 密教特有の修行である、印契(いんげい)、真言、曼荼羅を使った修行が重要視されます。

本山: 高野山金剛峯寺

融通念仏宗

教義: 阿弥陀仏への「念仏」を多くの人が唱えることで、その功徳が全員に及び、共に救済されると説きます。

特徴: 念仏を他者と共有することにより、すべての者が極楽往生するという融通念仏の教義が特徴的です。

本山: 大念仏寺

浄土宗

教義: 阿弥陀仏の慈悲にすがり、念仏を唱えることで極楽浄土に往生できるとする教えです。

特徴: 念仏を唱えることを中心としたシンプルな修行法で、広く大衆に受け入れられました。

本山: 知恩院

浄土真宗

教義: 阿弥陀仏の救済を信じ、念仏は修行ではなく、信心に基づいて行われると説きます。

特徴: 念仏を唱えること自体が救いの行為ではなく、阿弥陀仏の救いを信じることが重要だとしています。

本山: 東本願寺、西本願寺

時宗

教義: 浄土宗系の教えを基に、念仏を行いながらも積極的に旅をして布教することを重視します。

特徴: 一遍(いっぺん)が開祖で、念仏の広がりを意識した巡礼や踊念仏が有名です。

本山: 清浄光寺

臨済宗

教義: 禅宗の一派で、公案(こうあん)という難解な問答を通じて悟りを得ることを目指します。

特徴: 鎌倉時代の武士たちに広く支持され、実践的かつ厳しい修行を行います。

本山: 建仁寺

曹洞宗

教義: 禅宗の一派で、ただひたすら坐禅を行う「只管打坐(しかんたざ)」を実践することが重要です。

特徴: 道元が中国から持ち帰った教えで、坐禅を中心としたシンプルな修行が特徴です。

本山: 永平寺、總持寺

黄檗宗

教義: 中国の禅宗に基づいていますが、独自の儀式や文化が発展しました。

特徴: 江戸時代に伝来し、中国風の儀式や建築様式を持つのが特徴です。

本山: 萬福寺

日蓮宗

教義: 「法華経」を唯一の正しい経典とし、「南無妙法蓮華経」を唱えることで救いを得ると説きます。

特徴: 法華経至上主義をとり、積極的な布教や社会改革を推進します。

本山: 久遠寺

四諦(したい)

四諦は4種の基本的な真理。苦諦・集諦・滅諦・道諦のことである。

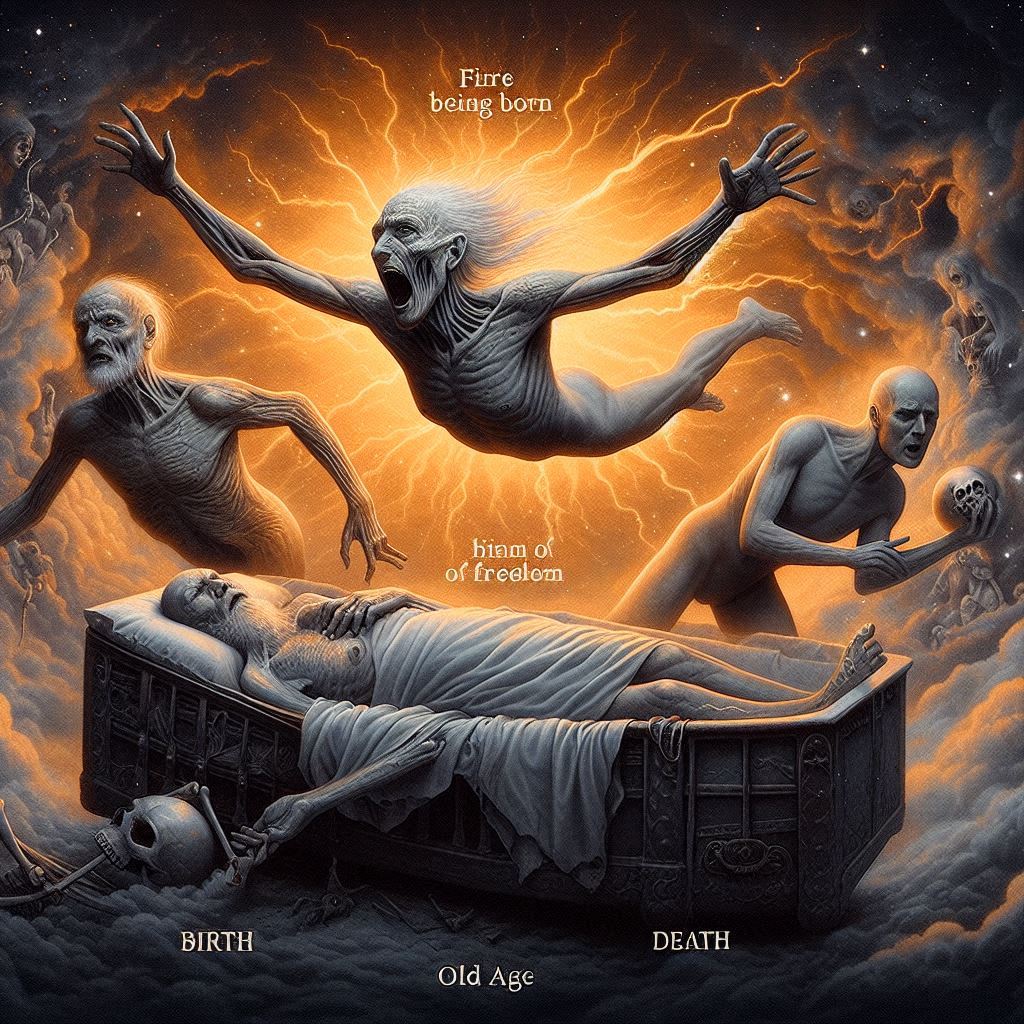

苦諦

苦諦 (くたい):人生には苦しみが存在するという真理。

人生には4つの苦しみ「四苦(しく)」がある。この苦しみは不可避であり、人間の根本的な状態です。

四苦

生苦(しょうく) 生まれたことによる苦しみ

老苦(ろうく) 老いることで自由が利かなくなる苦しみ

病苦(びょうく) 病による苦痛を感じる苦しみ

死苦(しく) 死ぬことへの恐怖や不安の苦しみ

四苦八苦

日常的に経験することの多い四つの苦しみである「愛別離苦」、「怨憎会苦」、「求不得苦」、「五蘊盛苦」が加わったものが四苦八苦。

愛別離苦 (あいべつりく) 愛する人と別離する苦しみ

怨憎会苦 (おんぞうえく) 嫌な相手と会うことが避けられない苦しみ

求不得苦 (ぐふとくく) 望むものが得られない苦しみ

五蘊盛苦 (ごうんじょうく)肉体と精神が思うようにならない苦しみ

五蘊

五蘊(ごうん)とは、仏教で説かれる人間の存在を構成する五つの要素を指します。仏教では、私たちが「自己」として感じるものは、実体のない一時的な組み合わせ(集まり)であると考えられています。この集まりを「蘊(うん)」と呼び、「五つの要素」という意味で五蘊といいます。

仏教では、私たちが「自分」と感じているものは、この五蘊の一時的な集まりに過ぎないと教えています。つまり、五蘊に実体(固定された「我」)はなく、常に変化し続けるものです。これが仏教の「無我(むが)」の教えに繋がります。五蘊を理解することで、私たちは自己への執着を減らし、苦しみの原因を取り除く道に進むことができるとされています。

|

仏教は宇宙をどう見たか: アビダルマ仏教の科学的世界観 (DOJIN文庫) 新品価格 |

五蘊を通じて、仏教は「自分」や「他者」を固定的な存在と考えることが誤りであり、それによって生じる苦しみから解放されることを目指しています。

色薀

物質的な形や身体の要素。

受薀

感受、感覚。

想薀

表象、イメージ、記憶。

行薀

意思、行動、意志的な心の動き。

識薀

認識、知覚。

集諦

集諦(じったい):苦しみの原因が欲望や執着であるという真理。

苦しみは人々の欲望、執着、煩悩(かんのう)によって引き起こされます。これらの欲望が満たされないとき、苦しみが生じます。仏教では、この欲望を根本原因として苦しみが生まれると考えます。

滅諦

滅諦(めったい):苦しみの原因を取り除くことで、苦しみを消滅させることができるという真理。

欲望や執着を断ち切ることで、苦しみから解放され、悟り(涅槃)に至ることができるという考えです。苦しみを乗り越えるためには、心の中の煩悩を滅することが必要です。

道諦

道諦(どうたい):苦しみを消滅させるための具体的な方法(八正道)があるという真理。

苦しみを克服するためには、正しい生き方を実践することが重要です。この道筋は「八正道」と呼ばれ、正しい見解、思考、言葉、行い、生活、努力、気づき、精神集中を実践することを指します。

三法印

諸行無常

諸法無我

涅槃寂静

諸行無常

諸行無常 (しょぎょうむじょう)

世の中のすべては移り変わるもので、何ひとつ確かなものはない。富や名声、健康や愛する人の命も永遠に続かない

諸法無我

諸法無我(しょほうむが)

この世の存在の中に、我という実体はない

涅槃寂静

涅槃寂静(ねはんじゃくじょう)

煩悩をなくして悟りの境地に到達すること

八正道

八正道(はっしょうどう)は、仏教における苦しみを克服し、悟りを得るための8つの実践方法を指します。八正道は、仏教の根本的な教えである四諦(したい)の「道諦(どうたい)」に含まれており、苦しみの原因(煩悩)を取り除くための具体的な道筋です。八正道の各要素には、「正しい」という意味の「正(しょう)」が付いていますが、これは「偏りがなく、中道を歩む」という意味を持ちます。

極端な快楽主義や苦行主義のどちらにも偏らず、バランスの取れた生き方を説いています。日常生活の中で実践可能な教えであり、仏教徒だけでなく、誰にでも役立つ倫理的な生き方の指針となっています。

八正道を実践することで、自己と他者に調和した生活を送り、最終的には悟りの境地に達し、苦しみから解放されることが目指されます。

正見

正見(しょうけん) – 正しい見解、正しい理解

正思惟

正思惟(しょうしゆい) – 正しい思考、正しい意志

正語

正語(しょうご) – 正しい言葉

正業

正業(しょうごう) – 正しい行い、正しい行動

正命

正命(しょうみょう) – 正しい生活、正しい生計

正精進

正精進(しょうしょうじん) – 正しい努力

正念

正念(しょうねん) – 正しい気づき、正しい心構え

正定

正定(しょうじょう) – 正しい精神統一、正しい瞑想

縁起

縁起は、仏教の核心的な教えの一つで、「すべての現象は互いに依存して生起する」という意味を持ちます。具体的には、何事も独立して存在するわけではなく、原因(因)と条件(縁)が揃うことで結果が生まれるという考えです。これにより、世界や人生の現象を理解する方法を提供し、「永遠不変のものはない」という無常観を支えています。

縁起の基本的な考え方

- 因果関係

- 物事は因(直接の原因)と縁(その原因を助ける条件)によって生じる。たとえば、植物が育つためには種(因)だけでなく、土、水、日光(縁)が必要です。

- 無我と空

- 縁起は、「すべては相互依存しているため、独立した自我や存在はない」という仏教の「無我」や「空」の教えを補足します。

- 輪廻の因果性

- 人生や苦しみの原因を探る際、縁起の法則は輪廻転生のメカニズムを説明するのに役立ちます。

十二因縁の解説

十二因縁(十二縁起)は、縁起の具体的な説明であり、輪廻の流れと苦しみの原因を表しています。以下にその内容とそれぞれの意味を解説します。

- 無明(むみょう)

- 無知、真理を知らない状態。

- 苦しみの根本原因とされる。

- 行(ぎょう)

- 無明による意思や行動。

- 業(カルマ)が積み重なる段階。

- 識(しき)

- 生き物の意識の芽生え。

- 肉体と精神の結びつき。

- 名色(みょうしき)

- 名(精神)と色(身体)の結合。

- 心と身体の働きが始まる。

- 六処(ろくしょ)

- 六感(眼、耳、鼻、舌、身、意)の基盤となる器官。

- 触(そく)

- 外界と接触する経験。

- 感覚が形成される。

- 受(じゅ)

- 快、不快、中立の感覚。

- 感情が生じる。

- 愛(あい)

- 感覚への執着。

- 欲望や執着が発生する。

- 取(しゅ)

- 愛が強まり、対象を掴む行動。

- より深い執着を示す。

- 有(う)

- 業の結果としての存在。

- 次の生を準備する段階。

- 生(しょう)

- 新たな生命の誕生。

- 輪廻の継続。

- 老死(ろうし)

- 老いと死。

- 苦しみの最終的な形。

十二因縁のサイクルを止める方法

仏教では、この因果の連鎖を断ち切ることが苦しみ(輪廻)から解脱する方法だと説きます。特に、「無明」を克服し、智慧(仏教の真理)を得ることで、連鎖を止められると考えられています。

縁起と現代生活

現代社会にもこの教えを適用できます。たとえば、縁起の考えは環境問題や人間関係における相互依存性を理解する助けとなります。個々の行動がどのように他者や環境に影響を与えるかを理解し、より良い選択をする指針となるでしょう。

五戒

五戒(ごかい)は、仏教徒が日常生活で守るべき基本的な道徳的規範で、善行を奨励し、悪行を避けるための指針となるものです。これらは個人の精神的な成長や社会的な調和を促進し、仏道修行の基盤ともなります。

五戒の内容とその意義

1. 不殺生(ふせっしょう)

- 意味: 生き物を殺さない。命を尊重する。

- 目的: 他者の生命を慈しみ、暴力を避けることを学ぶ。

- 現代的解釈: 動物愛護や環境保護、人間関係における非暴力の実践。

2. 不偸盗(ふちゅうとう)

- 意味: 他人のものを盗まない。正当な方法で得たものを使う。

- 目的: 他人の権利を尊重し、誠実な生き方を学ぶ。

- 現代的解釈: 知的財産の尊重、詐欺や横領の回避。

3. 不邪淫(ふじゃいん)

- 意味: 不適切な性的行為をしない。正しい関係を守る。

- 目的: 他者を尊重し、誠実な愛と信頼を築く。

- 現代的解釈: パートナーシップの忠実さ、セクシャルハラスメントの防止。

4. 不妄語(ふもうご)

- 意味: 嘘をつかない。真実を語る。

- 目的: 他者との信頼関係を築き、誠実さを育む。

- 現代的解釈: 誤情報の拡散を避け、正直なコミュニケーションを心がける。

5. 不飲酒(ふおんじゅ)

- 意味: アルコールや意識を乱すものを摂取しない。

- 目的: 心の平静と正しい判断力を保つ。

- 現代的解釈: 過剰な飲酒の制御や、薬物乱用の防止。

五戒の意義と役割

1. 個人の成長

五戒を守ることで、内面の平和と誠実な人格を育むことができます。これらは心を穏やかに保ち、仏教徒の修行の基礎となります。

2. 社会的な調和

五戒は、他者への配慮や尊重を促し、社会全体の調和と平和を保つ役割を果たします。

3. 柔軟な適用性

五戒は厳格な規律ではなく、自己の成長と他者への影響を考えながら守る指針です。そのため、文化や時代に応じて柔軟に解釈できます。

五戒の実践方法

- 意識する

日常生活の中で五戒を意識し、自分の行動を振り返る習慣を持つ。 - 慈悲の心を育む

他者や生き物に対する優しさや思いやりを実践することで、不殺生や不偸盗を守りやすくなります。 - 誠実なコミュニケーション

真実を話すこと、不妄語を意識して行動する。

五戒と現代生活

現代社会において、五戒は単なる宗教的規律にとどまらず、倫理や道徳の基本として適用できます。たとえば、不殺生は環境問題への配慮や非暴力的な生き方を促進し、不妄語はSNSなどでの正しい情報発信に繋がります。

六波羅蜜

六波羅蜜(ろくはらみつ、六度)は、仏教における菩薩の理想的な修行法で、悟りに至るために実践すべき6つの徳目を指します。これらは、自己の成長と他者への貢献を両立させるものであり、仏教の倫理観や行動指針の中心に位置します。

六波羅蜜の解説

- 布施波羅蜜(ふせはらみつ)

- 意味: 惜しみなく施すこと。

- 実践: 物質的な寄付(財施)、恐れを取り除く行為(無畏施)、教えを伝える(法施)の3つを含む。

- 意義: 自己中心的な執着を手放し、他者への慈悲を育む。

- 持戒波羅蜜(じかいはらみつ)

- 意味: 戒律を守り、正しい行動をすること。

- 実践: 自分を律して悪を避け、善を行う。五戒や十善戒を基本にする。

- 意義: 自分の行動を通じて他者との調和を保ち、信頼を築く。

- 忍辱波羅蜜(にんにくはらみつ)

- 意味: 苦難や侮辱に耐え、怒りを克服すること。

- 実践: 辛抱強さと寛容さを養う。外部の苦難だけでなく、自分の内なる苦しみにも向き合う。

- 意義: 感情を制御し、平和な心を保つ。

- 精進波羅蜜(しょうじんはらみつ)

- 意味: 善行や修行に励むこと。

- 実践: 怠けず努力を続け、目標に向かって進む。特に正しい行為や瞑想に集中する。

- 意義: 積極的な姿勢で人生を歩むことで、困難を乗り越える力を得る。

- 禅定波羅蜜(ぜんじょうはらみつ)

- 意味: 心を集中し、安定させること。

- 実践: 瞑想や精神集中を通じて、心の平穏と洞察力を高める。

- 意義: 心を静めることで、自分自身と他者を深く理解する。

- 智慧波羅蜜(ちえはらみつ)

- 意味: 真理を見抜く知恵を得ること。

- 実践: 仏教の教えを学び、実践を通じて無常、無我、空などの真理を悟る。

- 意義: 根本的な無知(無明)を克服し、悟りへの道を開く。

六波羅蜜の「波羅蜜」とは?

「波羅蜜」という言葉は、**サンスクリット語の「パーラミター(pāramitā)」**に由来し、「彼岸に至る」という意味です。「彼岸」とは悟りの世界を指し、六波羅蜜はその境地に至るための修行です。

六波羅蜜の全体的な意義

- 自己の成長

- 六波羅蜜は、個人の精神的成長を促進し、煩悩を克服するための実践法です。

- 他者とのつながり

- 特に布施や忍辱を通じて、他者との調和を深め、慈悲と智慧を育てます。

- 実践的仏教

- 六波羅蜜は、単なる理論ではなく、日常生活での具体的な行動指針として機能します。

六波羅蜜の現代的な応用

六波羅蜜の教えは、現代社会でも有用です。

- 布施波羅蜜: ボランティア活動や寄付を通じた社会貢献。

- 持戒波羅蜜: 倫理的な行動や社会的ルールの遵守。

- 忍辱波羅蜜: ストレス管理や対人トラブルへの対処。

- 精進波羅蜜: キャリアや個人の目標達成に向けた努力。

- 禅定波羅蜜: マインドフルネスやメディテーションを通じた心の健康。

- 智慧波羅蜜: 批判的思考や知識の追求。

三宝

三宝(さんぼう、またはさんぼう)とは、仏教徒が帰依し、尊敬するべき三つの大切なものを指します。具体的には、**仏(ぶつ)、法(ほう)、僧(そう)**の三つであり、仏教の基盤となる存在や概念です。三宝は仏教徒の信仰と修行の核心に位置し、それぞれが独自の意味と役割を持っています。

三宝の詳細な説明

1. 仏(ぶつ)

- 意味: 仏陀(ブッダ)、悟りを得た存在。

主に釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ、ゴータマ・シッダールタ)を指しますが、他の仏も含まれる場合があります。 - 意義: 仏陀は悟りを開いた人であり、理想の姿を示す存在です。

- 帰依する理由:

- 仏陀は人間として修行を重ね、悟りに到達したため、我々もその道を追求することができるという希望を与えます。

- 仏教徒にとっての精神的な道標であり、模範。

2. 法(ほう)

- 意味: 仏陀が説いた教え。仏教の真理や道理。

四諦、八正道、十二因縁、三法印など、仏教の哲学や実践の内容を指します。 - 意義: 法は仏陀が悟った真理そのものであり、我々が学び、実践すべき指針です。

- 帰依する理由:

- 法を学ぶことで無明(真理への無知)を克服し、苦しみを減らす方法を理解します。

- 教えが具体的であり、自分の人生に直接応用できる実用性を持つ。

3. 僧(そう)

- 意味: 仏教の教えを守り、実践する修行者の集団(僧伽、サンガ)。

僧侶個人を指す場合もありますが、広義では仏教徒全体の共同体を意味します。 - 意義: 僧伽は、仏教の教えを維持し、伝える役割を果たします。また、修行者同士が支え合い、励まし合う共同体として機能します。

- 帰依する理由:

- 仏教徒としての修行を続ける際、僧伽から学び、助け合いの精神を得られる。

- 共に教えを守り、正しい道を歩む仲間がいることは精神的な支えになる。

三宝への帰依

仏教徒が「仏・法・僧」に帰依することを「三帰依」と呼びます。三帰依は仏教徒になるための重要な宣誓であり、以下のように表現されます:

- 南無仏(なむぶつ): 仏陀に帰依します。

- 南無法(なむほう): 仏陀の教えに帰依します。

- 南無僧(なむそう): 仏教徒の共同体に帰依します。

帰依することで、仏教徒は三宝の庇護のもとで修行を進めることを誓います。

|

新品価格 |

三宝の現代的な意味

現代社会においても、三宝は以下のような形で理解できます:

- 仏: 理想や目標。仏陀の人格や生き方が模範となり、自己実現を目指すモデルとなります。

- 法: 学問や知識。仏教の教えは心理学や哲学、倫理学として現代に応用可能です。

- 僧: コミュニティ。僧伽は、共通の価値観や目標を持つ仲間たち(学びのグループや精神的なコミュニティ)として解釈できます。

四無量心

四無量心(しむりょうしん)は、仏教の瞑想や修行の中で重要とされる4つの普遍的で計り知れない慈しみの心を指します。「無量」とは限りがないこと、「心」とは思いや感情を意味します。この4つの心を実践することで、他者への愛情や思いやりを育み、自他共に幸福を増進させることができます。

四無量心の4つの内容とその意味

- 慈(じ、慈無量心)

- 意味: 他者に幸福を願う心。

慈は「与楽」の心で、すべての人々が幸福であるようにと願う純粋な愛情を指します。 - 具体例:

- 家族や友人の幸せを願うだけでなく、自分と縁のない人々や、場合によっては敵対する人にも幸福を祈ること。

- 瞑想では「すべての生き物が幸福でありますように」と唱えることが実践されます。

- 意味: 他者に幸福を願う心。

- 悲(ひ、悲無量心)

- 意味: 他者の苦しみを取り除きたいと願う心。

悲は「抜苦」の心で、他者の痛みや苦しみを減らしたいという慈悲の感情です。 - 具体例:

- 病気や困難に苦しむ人を助けたいと願うこと。

- 自分にできる範囲で支援や励ましを与える。

- 意味: 他者の苦しみを取り除きたいと願う心。

- 喜(き、喜無量心)

- 意味: 他者の喜びを共に喜ぶ心。

喜は「随喜」の心で、他者の幸福や成功に嫉妬せず、それを心から祝福することを指します。 - 具体例:

- 友人の昇進や成功を心から喜ぶ。

- 他者の善行や成就を称賛する。

- 意味: 他者の喜びを共に喜ぶ心。

- 捨(しゃ、捨無量心)

- 意味: 心を平等に保ち、偏りや執着を捨てる心。

捨は「平等」の心で、好悪や執着を手放し、すべての存在に公平で穏やかな態度を保つことを意味します。 - 具体例:

- 他者への愛情や憎しみを超えて、すべての存在に同じように接すること。

- 瞑想では、「好き嫌いの感情を手放し、穏やかな心を保つ」と意識します。

- 意味: 心を平等に保ち、偏りや執着を捨てる心。

四無量心の意義

- 内面の浄化

四無量心を育むことで、嫉妬、憎しみ、執着などの負の感情を克服し、心を清らかにします。 - 他者との調和

慈悲や随喜の心を持つことで、他者との関係が深まり、平和で調和の取れた社会を築く助けになります。 - 悟りへの道

四無量心は、大乗仏教の菩薩道や、初期仏教の瞑想実践において悟りへ至る重要な修行法とされています。

四無量心の実践方法

瞑想による実践

四無量心は、特定の瞑想法を通じて育むことができます。

- 慈の瞑想:

- 「すべての生き物が幸福でありますように」と心の中で繰り返し唱える。

- 自分、家族、友人、敵対者、無関係な人々、そしてすべての生き物に対して広げていく。

- 悲の瞑想:

- 「すべての生き物の苦しみが取り除かれますように」と祈る。

- 喜の瞑想:

- 「他者の喜びが続き、深まりますように」と祝福する。

- 捨の瞑想:

- 「すべてのものに公平な心を持てますように」と意識する。

日常生活での実践

- 小さな親切を意識する(慈)。

- 苦しんでいる人に耳を傾ける(悲)。

- 他者の成功を称賛する(喜)。

- 自分の偏見や執着を意識して手放す(捨)。

四無量心と現代社会

現代の忙しい社会でも、四無量心は人間関係の改善やストレスの軽減、自己成長に役立ちます。職場や家庭、コミュニティで、これらの心を意識的に実践することで、より平和で調和の取れた環境を作ることができます。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d25a22a.c7d3d1e6.2d25a22b.2fb92075/?me_id=1278256&item_id=23701999&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F2614%2F2000015502614.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)